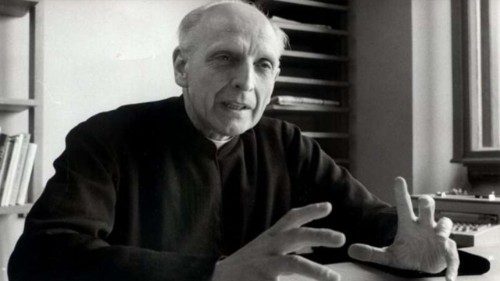

El P. Arrupe vivió la Bomba Atómica

Pocas crónicas de eventos históricos logran la carga testimonial como el texto “Yo viví la bomba atómica”, del sacerdote jesuita Pedro Arrupe, publicado en 1952. Ese día, el 6 de agosto de 1945, el joven religioso se encontraba en el noviciado de Nagatsuka, junto con otros 35 jóvenes y varios jesuitas. Pedro Arrupe fue el Superior General de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983, y su trabajo transformó profundamente esa orden religiosa, que recuperó su espíritu original en su opción por los pobres. Murió en Roma el 5 de febrero de 1991.

Hiroshima era una ciudad de unos 400 mil habitantes. Su corte completamente japonés, aunque en ella no faltaban, sobre todo en el centro, buenos edificios de cemento armado.

Militarmente Hiroshima tenía mucha importancia: era el segundo cuartel general de las tropas japonesas, y su puerto uno de los principales para el traslado de divisiones armadas. Antes del desembarco de los americanos, pasaban semanalmente por Hiroshima muchos miles de soldados.

Los jesuitas teníamos en Hiroshima dos casas: una en el centro mismo de la ciudad, que era la parroquia, y otra a unos seis kilómetros del centro de la explosión atómica, que era el Noviciado de Nagatsuka, para los novicios japoneses. Allí me encontraba yo con otros treinta y cinco jóvenes jesuitas

La mañana del 6 de agosto de 1945.

Estaba yo en mi cuarto con otro Padre, a las ocho y cuarto de la mañana, cuando de repente vimos una luz potentísima, como un fogonazo de magnesio, disparado ante nuestros ojos.

Naturalmente, extrañados, nos levantamos para ver lo que sucedía, y al ir a abrir la puerta del aposento –éste daba hacia la ciudad- oímos una explosión formidable, parecido al mugido de un terrible huracán, que se llevó por delante puertas, ventanas, cristales, paredes endebles…, que hechos añicos iban cayendo sobre nuestras cabezas.

Nos tiramos, o fuimos tirados al suelo. Y digo fuimos tirados, porque un padre alemán de más de 90 kilos de peso se hallaba apoyado en la ventana de su cuarto y se encontró de pronto sentado en el pasillo, a varios metros de distancia, leyendo un libro.

Seguí sobre nosotros la lluvia de tejas, ladrillos, trozos de cristal… tres o cuatro segundos que nos parecieron mortales, porque cuando se teme que una viga se caiga en la cabeza y le aplaste a uno el cerebro, el tiempo se hace muy largo.

¿Una bomba en el jardín?

Cuando pudimos ponernos en pie, fuimos a recorrer la casa. Yo tenía la responsabilidad de los treinta y cinco jóvenes que estaban bajo mi dirección. No encontré a ninguno herido, ni siquiera con el menor rasguño.

Salimos al jardín, para ver dónde había caído la bomba, pues nadie dudaba que esto hubiese sucedido; pero al llegar y recorrerlo todo, nos miramos extrañados unos a otros: allí no había ningún hoyo, ni ninguna señal de explosión. Los árboles, las flores, todo, aparecía normal.

Estábamos recorriendo los campos de arroz que circundaban nuestra casa para encontrar el sitio de la bomba, cuando, pasado un cuarto de hora, vimos que por la parte de la ciudad se levantaba una densa humareda, entre la que se distinguían, claramente, grandes llamas.

Subimos a una colina para ver mejor, y desde allí pudimos distinguir en donde había estado la ciudad, porque lo que teníamos delante era una Hiroshima completamente arrasada.

Como las casas eran de madera, papel y paja, y era la hora en que todas las cocinas preparaban la primera comida del día, con ese fuego, y los contactos eléctricos, a las dos horas y media de la explosión toda la ciudad era un enorme lago de fuego.

“Pika-don”.

Los japoneses, que no sabían que no sabían que había explotado la primera bomba atómica, con esa prodigiosa armonía imitativa de su lenguaje, designaron este nuevo fenómeno con la palabra “Pika-Don”. “Pika” era para ellos el fogonazo, y “don” el ruido de la explosión. Aun ahora, al hablar de la bomba atómica, muchos siguen llamándola Pika-Don…

Nosotros, sin podernos explicar tampoco qué había pasado allí, intentamos entrar en la ciudad; pero era imposible: aquello era un mar de fuego sobre una ciudad reducida a escombros…

En estas condiciones estaba la ciudad a los pocos momentos de la explosión. Apenas se podía avanzar entre tanta ruina. Pero otra de las causas que entorpecía nuestra marcha era la cantidad sin número de personas que iban saliendo penosamente de aquel infierno.

Huían a duras penas, sin correr, como hubieran querido, para escapar de aquel infierno cuanto antes, porque no podían hacerlo a causa de las espantosas heridas que sufrían.

Nunca se me olvidará, porque fue una de mis impresiones primeras de la bomba atómica, aquel grupo de muchachas jóvenes, de dieciocho a veinte años, que venían agarradas unas a otras, arrastrándose. Una de ellas tenía una ampolla que le ocupaba todo el pecho. Tenía además la mitad del rostro quemado y un corte producido por la caída de una teja, que, desgarrándole el cuero cabelludo, dejaba ver el hueso, mientras gran cantidad de sangre le resbalaba por la cara. Y así la segunda, la tercera… en una progresión que si se continúa hasta 150.00 nos dará una idea aproximada del cuadro de Hiroshima.

El Hospital improvisado.

Seguíamos buscando medio de entrar en la ciudad, pero era imposible. Entonces hicimos lo único que se puede hacer ante una hecatombe como ésta: caer de rodillas y orar pidiendo luz al cielo, al verse uno desprovisto de todo auxilio humano.

Al fin, acordándome que había estudiado medicina hacía muchos años, volví corriendo a casa para buscar alguna ayuda.

El botiquín lo encontré debajo de los escombros, con las puertas deshechas: de entre las ruinas fui sacando un poco de yodo, otro poco de aspirina, sal de frutas y bicarbonato. Esos eran mis poderes, cuando estaban esperando 200 mil víctimas a quienes auxiliar.

¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar?

Caí de nuevo de rodillas y me encomendé a Dios Nuestro Señor.

Allí fue donde Él me ayudó de una manera especialísima, no con medicinas, sino con una idea, que sin duda hoy hará sonreír a cualquier médico que lea esto: la de lograr a todo trance, ante la evidente falta de medios, ayudar a la naturaleza para ponerla en condiciones de reaccionar por sí misma.

Para eso limpiamos como pudimos la casa y tratamos de acomodar en ella a todos los enfermos y heridos que nos fue posible, en total más de ciento cincuenta.

Para conseguir nuestro fin lo primero que había de hacerse era preocuparse de la alimentación, no sólo de la ordinaria, sino una sobrealimentación que diera a aquellos organismos energía para reaccionar contra las hemorragias, la fiebre y la supuración de las quemaduras.

Nuestra gente joven, con bicicletas o a pie, se lanzó por los alrededores de Hiroshima. Sin saber cómo ni de dónde fueron trayendo consigo lo que en cuatro años no habíamos ni siquiera visto: pescado, carne, huevos, mantequilla… Con ello pudimos atender a nuestros enfermos.

El éxito acompañó a nuestros esfuerzos, porque casi sin darnos cuenta estábamos desde el principio atacando aquella anemia y leucemia que iba a desarrollarse en la mayoría de los heridos por haber sido atacados por las radiaciones atómicas.

Por eso nos podemos gloriar de que de todos los hospitalizados en casa desde el principio ninguno murió, si se excluye a un niño, que atacado de meningitis a causa del aumento de presión de líquido cefalorraquídeo, falleció al día siguiente. Los demás se salvaron todos.

En el teatro de la tragedia.

Por fin pudimos entrar en la ciudad. Como ocurre siempre en los grandes incendios, se desarrolló una cantidad enorme de vapor de agua que terminó por condensarse en lluvia torrencial. Así se apagó, al menos, la parte superior de los escombros.

Eran la cinco de la tarde. Ante los ojos espantados un espectáculo sencillamente indescriptible; visión dantesca y macabra imposible de seguir con la imaginación. Teníamos delante una ciudad completamente destruida, por la que íbamos avanzando sobre los escombros cuya parte inferior estaba aún llena de rescoldos. Cualquier descuido podía sernos fatal.

Pero mucho más terrible era la visión trágica de aquellos miles de personas heridas, quemadas, pidiendo socorro. Como aquel niño con quien me tropecé que tenía un cristal clavado en la pupila del ojo izquierdo, o aquel otro que tenía clavada en los intercostales, como si fuese un puñal una gruesa astilla de madera.

La bomba atómica es… la bomba atómica.

Porque ellos tampoco sabían más que el nombre. Era una palabra nueva que entonces entraba por primera vez en el diccionario. Además, saber que era la bomba atómica la que había explotado, no nos ayudaba nada, desde el punto de vista médico, ya que nadie en el mundo conocía sus efectos en el organismo humano; nosotros éramos en realidad los primeros conejillos de Indias de experimentación.

Pero sí nos ayudó, y mucho, desde el punto de vista misionero. Porque nos dijeron: No entren en la ciudad porque hay un gas que mata durante setenta años.

Y entonces es cuando uno parece sentirse más sacerdote, cuando sabe que hay dentro de la ciudad cincuenta mil cadáveres que de no ser cremados, originarían una peste terrible. Además había ciento veinte mil heridos que curar. Ante este hecho un sacerdote no puede quedarse fuera para salvar su vida.

Naturalmente que cuando a uno le dicen que dentro hay un gas que mata, sólo después de hacer un propósito muy firme se decide a entrar. Pero lo hicimos y comenzamos a levantar pirámides inmensas de cadáveres para rociarlos con petróleo y prenderles fuego después. Así desaparecieron los cadáveres que estaban en las calles.

Pero a los tres o cuatro días, con el sol de agosto y el calor húmedo, el olfato nos iba diciendo dónde había más cuerpos en corrupción. Levantando los escombros nos encontrábamos a familias de cinco o seis o más personas aplastadas bajo su casa. Ayudados por los transeúntes que al azar cruzaban por allí, hacíamos montones de cincuenta o sesenta cadáveres para incinerarlos.

Cuando terminamos, en un último esfuerzo, aquella tarea de los primeros días, nos encontrábamos agobiados; pero el cansancio no nos hacía olvidar aquello del gas que mataba; por eso nos preguntábamos unos a otros: Padre, ¿usted siente algo especial?

Y a todos nos pasaba lo mismo: estábamos cansados, pero sin síntomas especiales que pudieran alarmarnos. Era natural que así fuera, porque el rumor erróneo del gas mortífero no tenía más fundamento que el de la imaginación excitada con el espectáculo tan sangriento de aquel calvario trágico.

Testimonio del P. Pedro Arrupe en el libro: “Yo viví la bomba atómica“.

Mensajero – Grupo de Comunicación Loyola