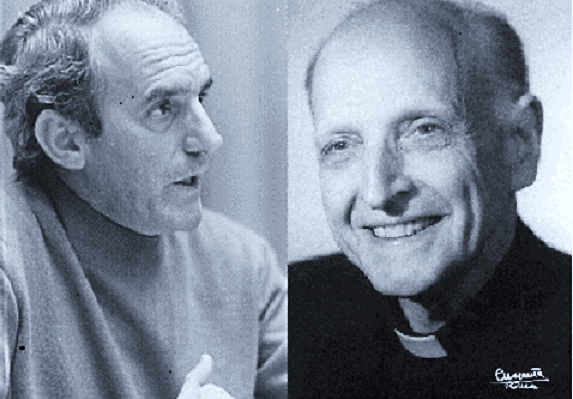

Padre Arrupe y la Renovación de la Vida Religiosa

Amigos en Roma nos solicitan publicar -en medio de las turbulencias de este tiempo- las profundas reflexiones sobre el P. Pedro Arrupe, bajo la inspiración teológica del recordado P. Ignacio Ellacuría, dos grandes Jesuitas y profetas en la historia de la Iglesia post Concilio Vaticano II. ( Nota del Editor).-

Pedro Arrupe logró una profunda renovación de la vida religiosa, lo cual nos permite, desde una experiencia muy real, hacer unas cuantas reflexiones sobre el carácter más universal que, sin duda, tuvo como renovador no sólo de la vida religiosa de los jesuitas, sino también en buena medida de la vida religiosa en general. No sería exagerado decir que lo que Juan XXIII supuso para la renovación de la vida eclesial, en general, lo ha supuesto el Padre Arrupe para la renovación de los religiosos, en particular. En ambos casos parece alentar el mismo espíritu, aunque en cada uno de ellos en forma distinta, pero con el mismo vigor. Quizá hoy, en un momento en que esa fuerza renovadora de la Iglesia, en general, y de la vida religiosa, en particular, se ve con algún recelo por los peligros que tiene -sin fijarse en lo que tiene la promesa de futuro- conviene resaltar algunos puntos esenciales que hicieron posible y prometedora dicha renovación.

Arrupe ha sido un hombre de Dios, por encima de todas las cosas; y quería que los jesuitas también lo fueran de verdad. Pero ‘de verdad’. Ese ‘de verdad’ implica que era a Dios a quien él buscaba, no cualquier otra cosa que quiera hacerse pasar por Dios, incluso en ambientes religiosos y eclesiásticos. No sustituía a Dios por nada; un Dios más grande que los hombres; un Dios más grande que las Constituciones y la estructura histórica de la Compañía de Jesús; un Dios más grande que la Iglesia y todas sus jerarquías; un Deus sem per major et semper novus, que sigue siendo el mismo, pero que nunca se repite; que necesita ser expresado en fórmulas dogmáticas, pero que nunca es agotado en ellas. Un Dios, en definitiva, imprevisible por un lado, pero inmanipulable por otro.

La vida religiosa tenía su centro fuera de sí; no era algo en y para sí misma, sino que era algo en y para la misión. Pero no una misión abstracta para una evangelización abstracta, sino una misión y una evangelización que tenían muy en cuenta la situación de nuestro mundo y que daban prioridad a lo que significaban las demandas de los más pobres. Este doble acento (el de poner la vida religiosa en función de la misión y el de entender la misión desde la opción preferencial por los pobres, sin olvidar en ningún momento lo que de más sólido y santificante tiene la espiritualidad ignaciana y el modo auténtico de proceder de los jesuitas) es la raíz de una auténtica renovación religiosa que busca a Dios y su voluntad donde mejor se puede encontrar; que busca lo que ‘más’ conduce al fin para que fuimos creados, tal como ese fin y esos medios son iluminados por la vida de Jesús.

Fue así, con su ejemplo, con sus directrices y exhortaciones, un gran renovador de la vida comunitaria, impulsando los discernimientos comunitarios y la Eucaristía en común, donde lo importante no era estar materialmente juntos, sino espiritualmente comunicados, abiertos a la escucha y a la corrección, prontos a dar lo mejor de uno mismo, pero siempre desde la perspectiva de la misión apostólica, del hacer bien a los demás, de la evangelización. La verdad de la vida comunitaria debía contrastarse con lo que era el trabajo apostólico que, cuanto más arduo y peligroso, más necesidad tenía de intensa vida comunitaria y, sobre todo, de estrecha relación del hombre con Dios. La comunidad, no obstante, debía constituirse en lugar privilegiado, en mediación excepcional de esa estrecha relación, que podía verse sometida a autoengaño sin el contraste comunitario.

Como Superior General, daba directrices y buscaba que se cumplieran; daba órdenes, a veces dolorosas, y exigía su cumplimiento. Pero, con anterioridad, no sólo escuchaba a quien quería representarle otro punto de vista, sino que llamaba paternalmente para que la orden en cuestión surgiera como resultado de un conocimiento iluminado. No había entonces tanta dificultad en obedecer, sino porque la forma de encontrar la voluntad de Dios, la forma de mandar, era buena, era conforme al espíritu del Evangelio. La cual hacía que, con el tiempo, pudieran cambiarse sus decisiones, porque no se consideraba infalible ni tenía miedo a perder autoridad. Sabía que quien quiere ser el primero en el Reino ha de situarse con los últimos, para que sea el Señor, no los hombres, quien le invite a subir más cerca de él.

A pesar de las sacudidas que el desafío y la libertad del Vaticano II, junto con la irrupción de los valores del mundo en la conciencia actual, causaron en distintas órdenes y congregaciones religiosas, no excluida la Compañía de Jesús, el Padre Arrupe no dudó de la vitalidad de la vida religiosa ni de su enorme utilidad, siempre que se renovara como lo exigía el Concilio y como lo demandaban la nueva realidad histórica y su conciencia correspondiente. Seguía pensando -y así lo iba transmitiendo por dondequiera que iba- que la vida religiosa ofrecía las máximas posibilidades para la realización del Reino de Dios entre los hombres, que incluye tanto la presencia salvífica de Dios entre ellos como la realización de un mundo conforme al designio de Dios.

Extractos de: Ignacio Ellacuría, SJ, “Dios, mundo, misión: el sentido de la renovación arrupista”.

“Pedro Arrupe. Memoria siempre viva” / Bilbao, Mensajero, 2001. pp. 59-68.

www.reflexionyliberacion.cl